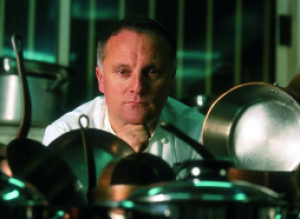

Da Labìco, quel piccolo regno senza tempo dove i piatti rappresentavano la perfetta sintesi tra passato e futuro, all’Open Colonna, il nuovo salotto della città, lanterna notturna e modello di accoglienza metropolitana. Aroma intervista lo chef Antonello Colonna, un “anarchico ai fornelli”, da sempre al centro di nuove sfide, non solo gastronomiche.

Lei è il campione indiscusso di una grande cucina in cui tradizione e modernità trovano un perfetto equilibrio nella rilettura dei sapori di una volta riproposti in affascinanti creazioni, che nobilitano il ricettario “povero” della campagna laziale. Si ritrova nella definizione di “moderna cucina romana”?

Lei è il campione indiscusso di una grande cucina in cui tradizione e modernità trovano un perfetto equilibrio nella rilettura dei sapori di una volta riproposti in affascinanti creazioni, che nobilitano il ricettario “povero” della campagna laziale. Si ritrova nella definizione di “moderna cucina romana”?

25 anni fa nel mondo della gastronomia romana era d’obbligo presentare il piatto nel totale rispetto della tradizione, senza nessun tipo di variazioni. La ricetta doveva essere immediatamente identificata, anche dal pubblico straniero. La mia “cucina romana moderna” voleva, invece, interpretare, realizzare un cambiamento, utilizzando gli stessi ingredienti, ma giocando su tutte quelle variabili fino a quel momento non considerate, come gli aspetti cromatici, il confezionamento, la geometria. Nella cucina romana non ci si era mai interessati alla presentazione del piatto fino ad allora. Io ho fatto un’operazione di puro restyling, la mia è una cucina per non vedenti, si può mangiare ad occhi chiusi: mangi la mia coda, ne riconosci i sapori inconfondibili… apri gli occhi e ti trovi davanti un’altra cosa.

Parliamo di piatti fortunati firmati Antonello Colonna, quali la testina di vitella panata con pappa di pomodoro, i ravioli di pecorino e trippa alla romana o il mitico diplomatico crema e cioccolato con caramello al sale grosso (solo per citarne alcuni). Qual è la formula vincente che sta alla base di un grande classico?

Bisognava fare una certa ricerca nel profondo della cucina popolare, contadina, rustica, anche per i piatti più semplici come aglio e olio o la carbonara. In quest’ultimo caso si tratta di tre soli elementi: guanciale, pasta e uovo. Non ci si era mai preoccupati di analizzarli singolarmente. Se il guanciale risultava più cotto o l’uovo più frittatoso non importava… io, invece, presto la massima attenzione. La mia cacio e pepe mi ha addirittura valso l’incoronazione a ottavo re di Roma! Non è stato semplice interpretare una cucina così popolare in chiave raffinata ma solo in questo modo è stato possibile posizionarla ai vertici della cucina internazionale. La cucina tradizionale romana vanta testimonial in tutto il mondo, pensiamo alla notorietà di piatti come la amatriciana, la carbonara, le penne all’arrabbiata. Non possiamo certo dire lo stesso per i tortellini alla zucca del mantovano…

Le qualità indispensabili per fare diventare di un ristorante come il suo un luogo di pellegrinaggio gastronomico.

Io mi definisco più ristoratore che chef: vengo da una famiglia di osti e voglio recuperare un’informazione corretta nei confronti dei clienti e dei consumatori. Questo non è certo un mestiere adatto per chi vuole improvvisare. L’oste ha una missione, deve essere sempre cordiale, allegro, ospitale e avere una parola giusta per tutti. Per me la ristorazione è la scienza dell’accoglienza. Nel mio libro “Un anarchico ai fornelli” ho voluto rivedere la figura stessa del ristoratore. A Roma, negli ultimi anni, sono venuti a mancare gli esempi dei vari Camponeschi, dei Ciarla, dei Mariani, le famiglie degli storici ristoratori che hanno portato gloria e orgoglio alla cucina capitolina. Oggi c’è molta improvvisazione, chi si lancia in questo business spesso non ha la preparazione necessaria. Il risultato è che il cliente ne esce confuso, chi è il ristoratore? Quello che ti saluta, che ti fa un favore a farti entrare o chi ti accoglie? Per me è il secondo. Mi sento più ristoratore che chef, decisamente.

Gli chef a cui guarda con maggiore curiosità ed interesse e che secondo lei in questo momento rappresentano i punti di riferimento fondamentali nella scena gastronomica italiana e internazionale.

Uno dei miei punti fermi è stato, da sempre, misurarmi con i grandi chef del mondo. Ancora adesso mi vado a confrontare con la cucina internazionale, cercando di stare sempre al passo con l’innovazione. Quanto più il cliente mi dice che la mia è la cucina più buona del mondo, tanto più mi sento spronato a partire, ogni volta che penso di aver raggiunto un traguardo nella mia terra, mi vado perciò a prendere qualche “schiaffo” fuori. Negli Stati Uniti, Giappone, Cina. In Italia la mia realtà è ormai riconosciuta, sono considerato da tutti un apripista: da 25 anni sostengo l’arte dell’accoglienza e riservo da sempre molta cura e attenzione nell’interpretazione di un piatto; quando a Roma non si andava oltre il famigerato “bianco o rosso, dottò?”, a Labìco avevo più di 120 etichette! Ma misurare la propria ristorazione nel mondo significa misurare il pubblico, misurare la società, capire se si possono portare avanti certe iniziative. Io cerco di togliere un po’ di polvere dalla ristorazione capitolina anche se queste scorie rappresentano comunque un quadro felliniano, con il cameriere “amarcord” col riporto, e la giacca color crema. Viaggio sempre più spesso nelle grandi città europee e mondiali. Quando torno mi chiedono sempre cosa manchi a Roma: certamente il pubblico, intimorito in una città dove manca l’offerta. Oggi l’Open Colonna rappresenta uno spazio aperto pensato da uno chef che vuole riformulare l’offerta gastronomica in un innovativo rapporto qualità/prezzo e dare accessibilità a tutti i cittadini ed ospiti della capitale, in qualsiasi ora del giorno. Open si presenta come una dimensione civile, una lanterna notturna, uno spazio su strada dove si abbattono quelle provinciali barriere di timore che gli stessi uffici pubblici creano, non sai mai cosa puoi fare e cosa no. L’Open apre le porte prima di entrare, non ci si può più fare intimorire… Nelle prime conferenze stampa mi chiedevano quale fosse il mio sogno, ebbene: è quello di vedere il locale pieno senza che nessuno consumi caffè, proprio così. L’Open è diventato un punto di riferimento per come è urbanisticamente ubicato, vero e proprio salotto mediatico, punto d’incontro di galleristi, politici, professionisti e famiglie comuni.

I suoi indirizzi preferiti a Roma e nel Lazio.

Adriano Baldassarre e Alessandro Pipero sono stati i miei due delfini, cresciuti da me a granturco spezzato, mi hanno seguito nella ristorazione, hanno applicato il “Modello Colonna” e hanno avuto successo. Ora me li ritrovo ai vertici delle classifiche che mi strizzano l’occhiolino, vi consiglio vivamente di andarli a trovare.

Un “piatto del cuore” o un’invenzione speciale che vorrebbe dedicare a Roma.

In questo momento il cuore è nella coda alla vaccinara, a dimostrazione di come la cucina possa sposare l’arte. L’Open è in un museo, come non iniziare proprio io a presentare i miei piatti come dei capolavori edibili?! La mia cucina parla di emozioni: la coda, quindi, diventa arte, fotografia e presto si trasformerà anche in musica, sto infatti anche per rendere “liriche” le mie ricette… ma lo scoprirete solo seguendo le mie iniziative.

Quale consiglio si sente di dare ai giovani che vogliono intraprendere la difficile carriera dello chef?

Attenzione, ricerca, umiltà: io non mi sono mai adagiato nei successi.

Consiglio anche di rivedere completamente il panorama gastronomico degli ultimi 20 anni, di rispettare le guide ma di pensare che molto probabilmente anche l’editoria di settore si porrà delle domande. Non sarà più il caso di correre dietro ai primati. Oggi la cosiddetta eccellenza tanto ambita è la somma di molteplici elementi… va bene andare alla ricerca di forchette e cucchiai, ma anche riempire il cassetto conta perché i soldi non fanno la felicità ma aiutano.

Ha riscontrato delle differenze tra la clientela che varcava la porta rossa di Labìco e quella che oggi siede ai tavoli dell’Open?

C’è voluto coraggio per chiudere la mitica porta rossa di Labìco dopo 25 anni di pellegrinaggi da ogni parte del mondo, lì hanno mangiato tutti i grandi personaggi del mondo del cinema, della moda, dell’economia e dell’imprenditoria ma ad un certo punto non ho avuto nessun dubbio. Ho messo da parte il cuore e ho pensato solo con la testa, nel nome del marketing più puro, ho reciso il cordone ombelicale che mi legava alla mia terra. Il 31 dicembre scorso ho metaforicamente spostato la porta rossa all’interno del Roof dell’Open. Il risultato? I miei sondaggi dicono che il 90 per cento dei miei clienti è di Roma e viene a piedi mentre prima percorrevano 120 km. Entrano rimpiangendo Labìco ma poi si lasciano conquistare dall’Open… Insomma, un successo.

(pubblicato su Aroma di maggio/giugno 2009)